Isu mengenai etika riset internasional kembali mengemuka setelah publik meramaikan kritik terhadap University of Oxford. Gelombang respons dipimpin oleh netizen dan Anies Baswedan, yang menilai bahwa publikasi Oxford mengenai penemuan Rafflesia hasseltii tidak memberikan tempat yang semestinya bagi ilmuwan Indonesia. Bagi banyak pihak, kejadian ini bukan hanya soal kelalaian administratif, tetapi gambaran nyata bahwa kontribusi peneliti Indonesia sering kali dikesampingkan dalam kolaborasi global.

Sorotan tersebut muncul ketika Oxford merilis video dan laporan tentang penemuan Rafflesia hasseltii yang dilakukan bersama tim di Sumatra. Meski ekspedisi itu melibatkan ahli lokal yang bekerja langsung di lapangan, nama mereka tidak disebutkan dalam narasi resmi Oxford. Reaksi publik pun meledak, terutama dari netizen yang sejak awal mengikuti kisah pencarian bunga langka tersebut. Mereka menilai bahwa penghapusan nama peneliti Indonesia adalah tindakan tidak etis yang meremehkan pengetahuan lokal.

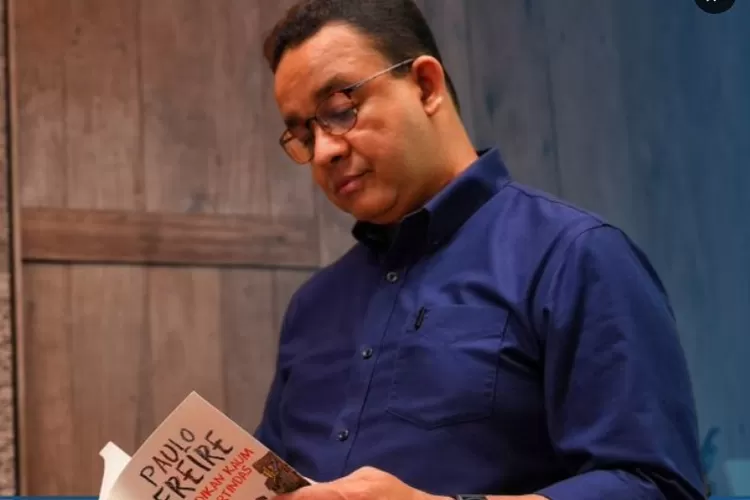

Netizen dan Anies menjadi dua kelompok suara paling keras yang menuntut keadilan akademik. Dalam pernyataannya, Anies menegaskan bahwa ilmuwan Indonesia bukan sekadar pendamping lapangan. Mereka menyediakan akses, data, pengetahuan habitat, serta dedikasi bertahun-tahun yang sangat menentukan keberhasilan riset. Ia menyebut bahwa kontribusi semacam itu wajib dihargai melalui pencantuman nama dalam publikasi. Sementara itu, netizen memviralkan tagar dan komentar yang meminta Oxford melakukan klarifikasi serta revisi narasi.

Penelitian mengenai Rafflesia tidak bisa dilepaskan dari peran peneliti lokal. Bunga langkah tersebut hidup di hutan tropis yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan keahlian penunjuk jalan, pemahaman ekologis, dan ketelitian dalam mengamati perkembangan spesies. Para ilmuwan dan pemandu dari Indonesia bekerja dalam kondisi yang sering kali penuh risiko. Mereka mencari rute, memetakan lingkungan, dan memastikan data terkumpul secara akurat. Tanpa kontribusi itu, penelitian yang dilakukan tim Oxford hampir mustahil mencapai hasil yang sama.

Dalam versi cerita yang beredar, beberapa peneliti lokal bahkan menempuh proses panjang hingga belasan tahun untuk menemukan kembali jejak mekarnya bunga tersebut. Emosi, perjuangan, dan kerja keras itu menjadi bagian penting dari riset, tetapi tidak terlihat dalam unggahan Oxford. Hal inilah yang membuat netizen dan Anies bereaksi keras. Mereka menilai bahwa riset tidak hanya soal hasil, tetapi juga soal penghargaan kepada semua pihak yang terlibat.

Isu ini juga membuka kembali perdebatan lama mengenai “parachute science”, yaitu ketika lembaga riset asing datang ke negara berkembang, memanfaatkan sumber daya lokal, namun mengambil mayoritas kredit keilmuan. Menurut banyak netizen, praktik seperti ini tidak boleh lagi dibiarkan karena merugikan perkembangan akademik Indonesia. Anies menegaskan bahwa jika ilmuwan lokal terus diabaikan, mereka akan kesulitan membangun rekam jejak ilmiah yang diperlukan untuk karier, pendanaan, dan kolaborasi global.

Kritik yang dilontarkan netizen dan Anies tidak bertujuan menciptakan konflik, tetapi mendorong transparansi dan etika yang lebih baik dalam riset internasional. Mereka meminta Oxford mengevaluasi ulang publikasinya dan memberikan pengakuan kepada peneliti Indonesia yang terlibat. Menurut mereka, langkah tersebut bukan hanya soal formalitas, tetapi refleksi integritas dalam dunia ilmu pengetahuan.

Momen ini turut menjadi pengingat bagi lembaga riset Indonesia untuk memiliki sistem kerja sama yang lebih ketat. Setiap proyek harus memiliki perjanjian tertulis mengenai pembagian kontribusi, hak publikasi, serta pencantuman nama peneliti. Dengan begitu, ilmuwan lokal tidak lagi berisiko terhapus dari catatan ilmiah yang dihasilkan dari kerja mereka sendiri.

Pada akhirnya, kasus ini menunjukkan bahwa suara publik memiliki peran penting dalam menjaga keadilan akademik. Reaksi kuat dari netizen dan Anies membuktikan bahwa masyarakat Indonesia semakin peduli terhadap penghargaan terhadap pengetahuan dan kapasitas ilmuwan dalam negeri. Mereka berharap, ke depan, kolaborasi riset internasional dapat berjalan lebih setara sehingga tidak ada lagi kisah di mana peran ilmuwan Indonesia hilang dari publikasi global yang sebenarnya lahir dari keringat mereka sendiri.